日本の相対的貧困と所得格差の拡大|深刻な現状と解決への課題

「貧困」と聞くと、日本ではない遠い国で生活に困っている人のことを想像する方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちの住んでいる日本でも貧困が深刻化しています。貧困には、「絶対的貧困」と「相対的貧困」が存在しており、日本で用いられる貧困というのは、後者の「相対的貧困」のことを指します。

それぞれの定義や算出方法ですが、絶対的貧困を定義している代表的なものは国連開発計画(UNDP)による「多次元貧困指数(MPI)」と、世界銀行による「国際貧困ライン」があります。SDGsでは、世界銀行が定めた「国際貧困ライン」をもとに、「1人あたり1日1.9ドル(約200円)以下で生活する層」と定義されています。

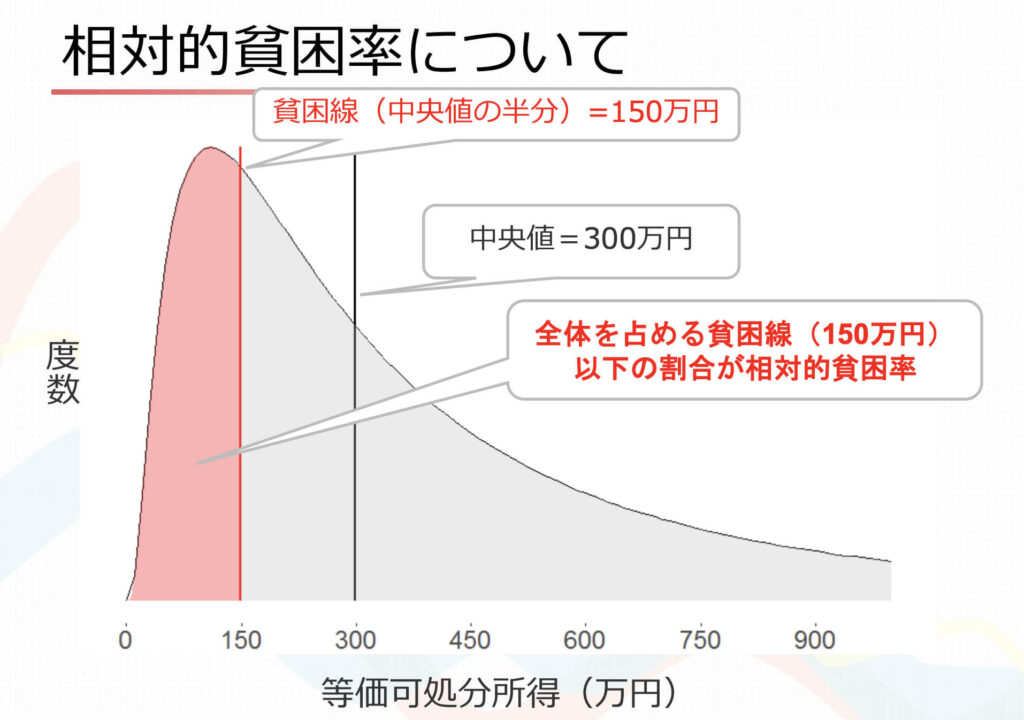

また、相対的貧困の算出方法は厚生労働省が以下のように定めています。

貧困とは、等価可処分所得(世帯の可処分所得(収入から税金・社会 保険料等を除いたいわゆる手取り収入)を世帯人員の平方根で割って調整した所得)の中央値の半分の額をいいます。これらの算出方法は、OECD(経済協力開発機構)の作成基準に基づきます。

引用:厚生労働省(定義・算出方法等に関すること)

絶対的貧困とは

絶対的貧困とは、その国や地域の所得水準など関係なく、衣・食・住などの生きる上で必要最低限の生活ができない状態のことを指します。例えば、食べるものがない、雨風をしのぐ家がない、などが該当し、世界銀行で定義されている「1人あたり1日1.9ドル以下で生活する人」に当たります。

相対的貧困とは

相対的貧困とは、その国や地域の所得水準と比較して経済的に困窮した状態を指します。「相対的」という言葉がついているように、それぞれの国や地域の状況によって異なるため、日本の基準を他国に当てはめることはできません。

OECD(経済協力開発機構)によると「世帯の所得がその国の等価可処分所得(手取り収入を世帯人数の平方根で割って調整した額)の中央値の半分(貧困線)に満たない人々の割合」と定義されており、2015年のデータによると年収が150万円以下の場合に該当します。

2018年は127万円以下の人が相対的貧困の対象となり、全体の15.4%を占めました。

先進国では相対的貧困が多く、日本も例外ではありません。

また、相対的貧困は絶対的貧困と比較して可視化されにくく、支援するのが難しいという課題もあります。相対的貧困を放置すると教育格差による貧富の差が拡大し、経済の二極化がさらに進んでしまうという懸念もされています。

所得格差の広がる日本の現状

相対的貧困率の高さは、国内における格差の大きさを表すわけですが、日本の人口の6人に1人が相対的貧困とされており、OECD加盟国38ヵ国中28位となりました。コロナや高齢化などさまざまな要因がありますが、1970年以降もっとも低い順位となっています。

しかし、貧困の数が増えている一方で、2019年の日本の富裕層・超富裕層の世帯数は2005年以降で最多となっています。

貧困増加の原因

コロナによる影響も大きいですが、コロナ以前から日本には貧困が存在しており、その原因は大きく3つに分けられます。

①高齢化

1つ目は高齢化です。高齢者が増えることで現役の労働世代が面倒を見ることになり、彼らの負担が増加します。例えば、両親の介護費用や生活費が重なることで経済的に貧しくなる人が増えています。

また、単身で生活しており働くことのできない高齢者は、生活にかかるすべての費用を1人で支払わなければならないことに加え、家族や親族からの金銭的援助もありません。年金などのわずかな収入で生活しなければならず貧困になりやすいという状況があります。

②非正規雇用

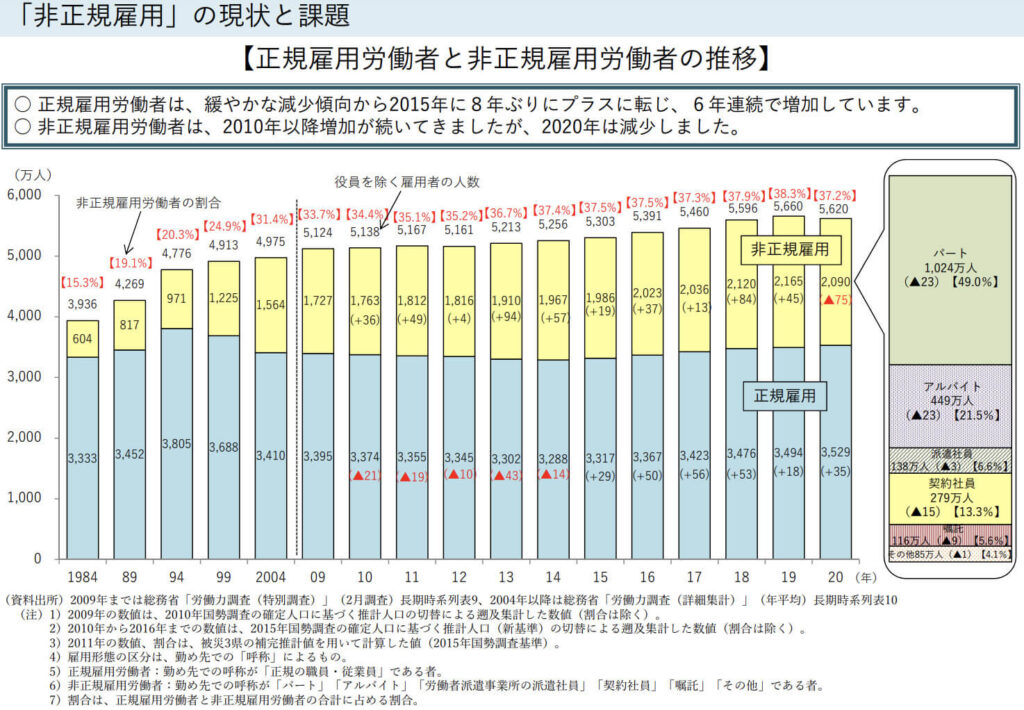

2つ目は非正規雇用の増加です。

非正規雇用とは、正式な契約を結ぶ正規雇用ではなく、一定期間のみの契約を結ぶ雇用のことを指します。

厚生労働省のデータからもお分かりいただけるように、2020年は減少しましたが、2019年は38.3%となっており1999年からは増加しています。

非正規雇用者は正規雇用者と比べて収入が低く、また安定した職につけないことから貧困に陥りやすいと言われています。

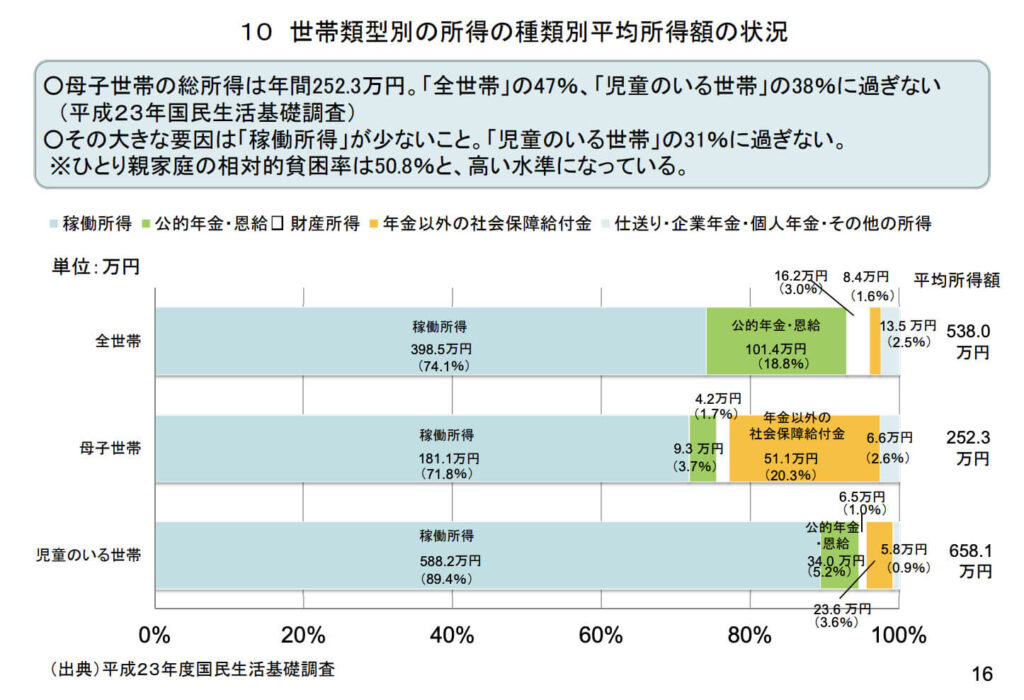

③一人親世帯

子どもを育てるのにかかる費用を一人で負担しなければならない一人親世帯は経済的負担が大きく、貧困に陥りやすいと言われています。厚生労働省によると一人親家庭の相対的貧困率は50.8%と、2世帯に1世帯が貧困状態にあります。

これは子供の貧困にも繋がっています。家庭が経済的に困窮していると、大学の進学を断念したり、家計を支えるためにアルバイトしなければならない状況になってしまいます。内閣府(2014)によると、生活保護世帯を全国平均と比較すると、中卒率は7倍、高校中退率は3.5倍、大学進学率は3分の1になると発表されており、学習機会が奪われてしまうことで貧困が連鎖してしまうことが懸念されています。

最後に

いかがでしたでしょうか?

日本はGDP世界3位の先進国なので貧困とは無縁そうですが、私たちが思っている以上に深刻な状況であることが分かります。

これらを終わらせるために、私たちはまず貧困は本人たちの意思だけでなくさまざまな要因が複雑に絡み合った社会課題であることを認識する必要があります。

その上で、身近に起きている貧困に気がついた時に手を差し伸べることが大切なのではないかと感じました。

参照:

資料5_現状と支援施策の課題(統合版)ひとり親家庭の現状と支援施策の課題について

政府統計の所得集計データからの相対的貧困率の推定 独立行政法人統計センター

https://www.mhlw.go.jp/content/000830221.pdf

https://news.yahoo.co.jp/articles/03681edc841b5da556a702afd34e3ae214215e35?page=2

コロナ禍における所得格差の実態~格差の固定化を防ぐための施策の必要性~参議院常任委員会調査室・特別調査室