CDPシティとは?質問事項や認定されている地域の取り組みを紹介

CDPとは?

CDP(Carbon Disclosure Project)はロンドンに本拠を置くNPO団体で、企業や自治体による環境への影響を把握するため、世界の企業に対して二酸化炭素の排出量や気候変動への取り組みに関する質問書を送り、集めた情報を公開しています。

企業には、「気候変動」「水セキュリティ」「フォレスト」の3種類があり、自治体に対しては「シティ」という質問書が送られます。

詳しくはこちら▼

質問書「CDPシティ」とは?

企業ではなく、都市・自治体が対象の質問書になります。質問書への回答は任意ですが、温室効果ガス排出量、気候変動リスク、緩和および適応戦略について情報を開示することで、持続可能な都市、地域づくりに貢献します。それは結果として、環境問題に取り組むほかの都市や企業との連携が促進されることにも繋がります。

都市・自治体が置かれている現状

では、そもそもなぜ自治体がこれらに対応する必要があるのでしょうか?

世界の気温上昇を1.5度に保つためには、2030年までに温室効果ガスを世界全体で45%削減する必要があるという結果が出ています。

今後ますます地球が温暖化すると、氷河が溶け、海面上昇をもたらします。2019年にPNASに掲載された研究によると、最悪の場合、2100年までに海面は約2メートル上昇すると発表されています。

こちらの映像では、海面上昇した場合の世界各都市を見ることが出来ます。

そのほかにも、大型の台風や大雨・大雪などの異常気象が今後さらに多発すると言われています。

気候変動に取り組む必要性

このように、現在世界全体で気候変動という課題に対して取り組んでいく必要があることを知っていただけたところで、なぜ、都市・自治体が取り組む必要があるのかを数値でもご紹介します。

人口の分布を見てみると、世界人口のおおよそ55%は都市部に住んでいます。また、世界で消費されるエネルギーに注目すると、2/3は都市部で消費されています。

このようなデータがあることから、現在水没や異常気象などのリスクにさらされている都市や自治体の気候変動対策を行う動きが活発化しています。

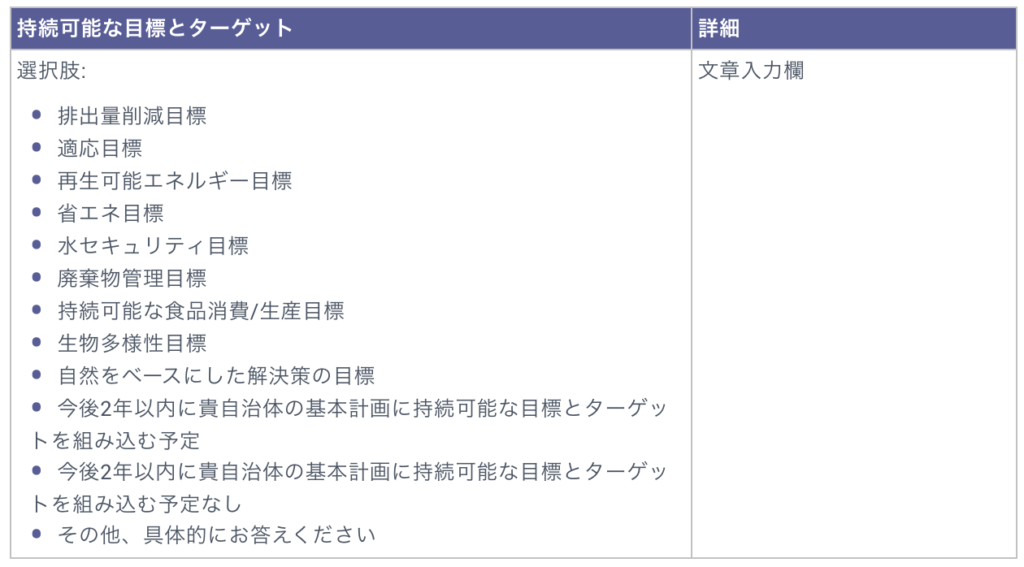

質問書の内容

2021年の質問書を一部抜粋してお伝えします。

項目としては大きく以下の11個があり、その中から自治体として取り組む目標やターゲットを選びます。

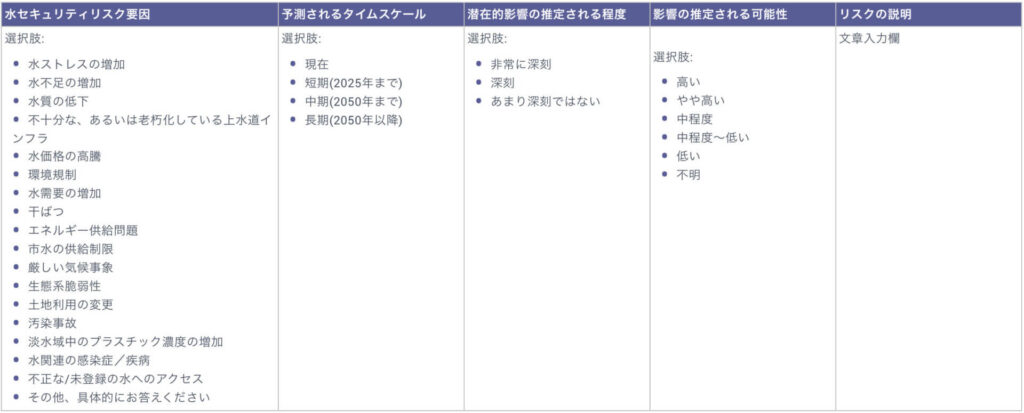

また、最後の水セキュリティーを例に見てみると、以下のような質問が問われます。

世界の都市

企業も取り組み具合に合わせてAからDまで評価されますが、CDPシティも同様です。しかし、シティの場合はAと評価された年のみ公開されています。

2021年は世界で965の都市・自治体が評価の対象となり、そのうちの95の都市・自治体がAリストに選定されています。

日本の都市

日本では、東京都、横浜市、京都市がAリストに選定されています。ここからは、各都市・自治体の取り組みをご紹介します。

東京都

2030年までに温室効果ガス排出量を半減し、2050年までに実質ゼロを達成することを目標としています。これには、再生可能エネルギーを基幹エネルギー源にする取り組み、そして水素エネルギーの普及を促進する取り組みが含まれます。また、東京都は食品ロス削減に取り組む機運を高めるため、事業者と消費者による自主的な取り組み及び協調的な努力を積極的に促進しています。2021年3月には、多様なステークホルダーが参加するパートナーシップ会議でまとめられた提言に基づき、2030年までに食品廃棄物を半減させるための計画として、「東京都食品ロス削減推進計画」を策定しました。

京都市

「2050年CO2排出量正味ゼロ」を宣言し、2021年4月にその実現を目指すことを明記した「2050京からCO2ゼロ条例」を施行しました。併せて「行動の10年」の実行計画として、「京都市地球温暖化対策計画<2021-2030>」を策定し、ライフスタイル、ビジネス、エネルギー、モビリティの転換などに取り組んでいます。ライフスタイルの転換としては、地域ぐるみでエコ活動に取り組んでいる学区など地域・団体の活動を支援しており、市内全学区が「エコ学区」として活動しています。エネルギーの転換としては、2050年CO2排出量正味ゼロ実現に向けて、「つくる」(太陽光発電設備等の設置)、「つかう」(再エネ電気への切替え)の両面から再エネ導入を拡大する各種事業を実施しています。

他にも、地球温暖化と密接に関係するごみ問題にも積極的に取り組んでおり、「京都市循環型社会推進基本計画(2015-2020)」を策定し、2020年度までに廃棄物をピーク時の半分以下に削減するという目標を達成しています。生ごみや廃食用油などのバイオマス廃棄物からエネルギーを回収するなど、廃棄物のエネルギー化による脱炭素化も推進しています。

横浜市

複数のステークホルダーとの協働や、他地域の市町村との連携により、再生可能エネルギーへのアクセスを拡大しつつあ ります。また、「Zero Carbon Yokohama」の実現に向けた、市内での再生可能エネルギーの最大限の導入と移行のための取り組みを強化しています。具体的には、風力発電やバイオマス発電などの大規模再生可能エネルギー発電所を有する、横浜から700km以上離れた所にある地域(13の地方自治体)とパートナーシップを結び、連携を強化しています。現在、横浜市内の36の事業者がそれらの発電所からの再生可能エネルギーを活用しています。 その他の協働事例として、ヨコハマSDGsデザインセンターは、脱炭素化を含むSDGsの達成に向け、さまざまなステークホルダー(企業、コミュニテ ィ、大学等)との活動や取り組みを推進しています。

参照

Home – CDP

CDP-ICLEI Unified Reporting System 2021

Guidance & questionnaires – CDP

気候危機に立ち向かうための連携 自治体の気候変動対策 CDP

CDP「都市Aリスト」に東京都が選出!|東京都

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/ondan/2021/1130press.html

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000291538.html