MSC認証・ASC認証について解説|過剰漁獲から持続可能な漁業へ

豊かな海から魚の姿が消えている

私たちの住む日本は海に囲まれており、豊富な魚資源があります。多くの人々は「これからも美味しいお魚が食べられる」と考えているかもしれませんが、実際にはここ数年で急速に魚の数が減少しています。その主な原因は「過剰漁獲」と指摘されています。

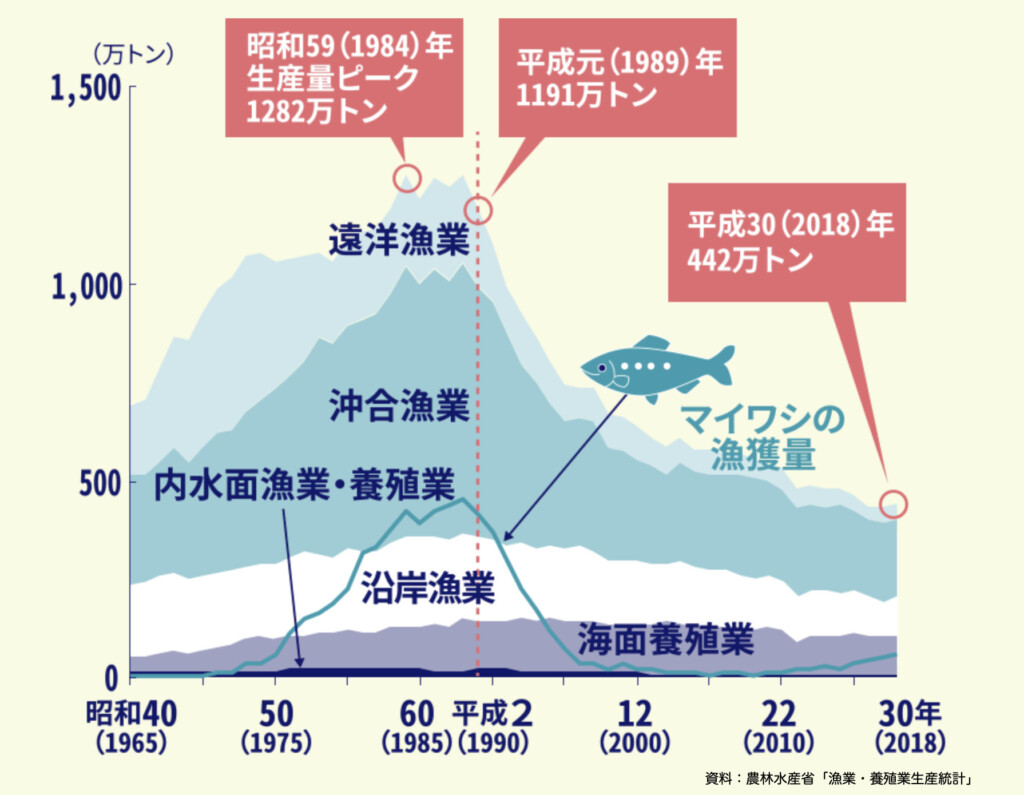

データでみる漁獲量の変化

昭和59年をピークに漁獲量は減少の一途を辿っています。

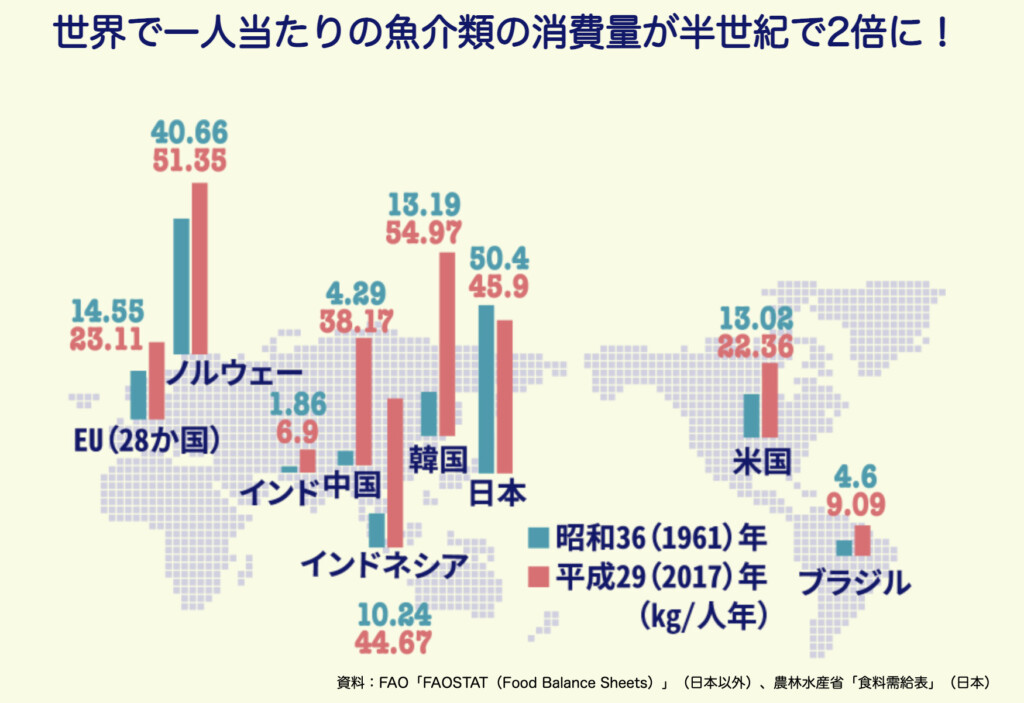

また、日本では魚の消費が減少していますが、世界ではどの国も増加傾向にあります。

お隣の中国や韓国の消費量が増えたことが漁獲量の減少につながっているとも指摘されていますが、漁業従事者の減少も漁獲量の減少の一因となっています。

日本政府も対策を講じている

このまま私たちが何もせずに魚を消費し続けると、近い将来魚を食べることは難しくなるでしょう。しかし対策が全くない訳ではありません。

日本政府は2018年12月に漁業法を改正し、「水産資源の持続的な利用を確保する」という文章を組み込みました。

水産資源を持続的に利用するためには、各魚種を現在どのくらい獲得してもいいのか、回復するための限界値はどのくらいか、漁業従事者それぞれの漁獲量の管理など、さまざまなことを把握する必要があります。

そして、漁業関係者だけではなく、最後は消費する私たちが今海で起こっている問題について知り、持続可能な漁業で獲れた魚「サステナブルシーフード」を選ぶことが大切になります。

MSC認証とASC認証

私たち消費者がサステナブルシーフードを選びたいと思った時に役に立つのが「海のエコラベル」であるMSC認証と、養殖に適用されるASCという認証制度です。

MSC(Marine Stewardship Council: 海洋管理協議会)は、1997年にイギリス・ロンドンで発足した持続可能な漁業のための水産エコラベル認証制度を管理・促進する国際非営利団体です。

また「全ての人にサステナブル・シーフードを」というビジョンを掲げているGSSI(世界水産物持続可能性イニシアチブ)に承認された唯一の国際的な水産物ラベリング制度であり、これはFAO(国連食糧農業機関)のガイドラインを満たしていることにもなります。

それぞれ詳しくみていきます。

MSC認証

Marine Stewardship Council:海洋管理協議会の略で、水産資源と環境に配慮した漁業で獲られた天然の水産物であることを証明しています。

この認証を取得するには以下3つの原則を満たす必要があります。

MSC認証は魚というイメージもあるかもしれませんが、藻類に対する認証などもあるので、詳しく知りたい方はこちらでご確認ください。

また、認証マークを記載するためには、認証対象の水産物が他の水産物ときちんと区別される必要があるため、CoC認証という流通業者・加工業社・スーパーやデパートなどの小売事業者・飲食店などが対象となるものが存在しており、サプライチェーン全体で管理を行う体制を整える必要があります。

MSC CoC認証

MSC CoC認証は、水揚げ後の水産物の加工・流通過程を管理する認証です。これにより、MSC認証水産物が他の非認証水産物と混ざることなく、最終消費者に届くように保証されます。認証を取得するには、全ての関連事業者が独立審査機関による審査を受ける必要があります。

ASC認証

Aquaculture Stewardship Council:水産養殖管理協議会の略で、環境と社会への影響を最小限にして育てられた養殖の水産物であることを証明しています。

この認証を取得するには以下7つの原則を満たす必要があります。

- 国および地域の法律および規制への準拠

- 自然生息地、地域の生物多様性および生態系の保全

- 野生個体群の多様性の維持

- 水資源および水質の保全

- 飼料およびその他の資源の責任ある利用

- 適切な魚病管理、抗生物質や化学物質の管理と責任ある使用

- 地域社会に対する責任と適切な労働環境

ASC認証についてより詳しく知りたい方はこちら

こちらもMSC同様、商品に認証マークを記載したい場合は、CoCの認証をサプライチェーン全体で取得する必要があります。

私たち消費者がこれらのラベルの付いた水産物を選ぶことで、過剰摂取をせずにきちんと取り組みをしている漁業者を応援し支えることに繋がります。

MSCやASC認証を取得するメリット

日本だとトップバリューなどが既に取り入れており、ブランドイメージの向上につながります。また、CoC認証をサプライチェーン全体で取得することにより、トレーサビリティの向上にもつながります。そしてESGの情報開示の際にも、所属している業界によってはMSC認証を取得しているか、という質問項目などがあるので取得しておくといいでしょう。

また、SDGs14番目の目標のターゲット14.4 には

2020年までに、漁獲を効果的に規制して、乱獲や違法・無報告・無規制(IUU)漁業および破壊的な漁業慣行を撤廃し、科学的情報に基づいた管理計画を実施することにより、実現可能な最短期間で水産資源を、少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる持続的生産量のレベルまで回復させる。

とありますが、MSC認証の内容はこれらに対応する部分があるので、SDGsの目標に貢献することも可能になります。

最後に

いかがでしたでしょうか?

認証マークを商品に記載するには、漁業者だけでなくサプライチェーン全体で取り組む必要がります。導入するハードルが高いなと感じる部分もありますが、今後はトレーサビリティも大切になってくる時代なので、取り組んで損にはならないだろうと思います。

また、私たち消費者もこのマークの意味をきちんと理解し、持続可能な漁業に取り組んでいる方を応援していく必要があると感じました。

参照:

Home – ASC Japan

数字で理解する水産業:水産庁

MSC(海洋管理協議会) | Marine Stewardship Council

JP – GSSI

国際連合食糧農業機関 (FAO) 駐日連絡事務所