キッザニア東京のサステナビリティ|子供たちが環境問題を学ぶ

気候変動、水リスク、生物多様性の減少や食糧危機など、子を持つ親にとって、子どもの将来を危惧するテーマが増えています。親世代も子ども時代から環境問題について学校や野外活動で学んだものの、環境問題の範囲と深刻度は刻々と変化しています。SDGsなどの新しく抽象度が高いテーマは、大人と比べ、子どもたちの学びが早いと言われます。過去の経験を持つ親世代は、過去の経験や体験が邪魔をすることもあります。大切なことは、子どもに新しい学びの機会を与え、子どもの力も借りながら、親世代も新しいテーマを積極的に知ることではないでしょうか。

子どもの職業・社会体験施設「キッザニア」を運営するKCJ GROUPは、「世界を救う主役は、こども達だ」をスローガンに開始した「KidZania SDGs」の取り組みを2021年12月から行なっています。本取り組みの一環として、今夏期間限定(キッザニア東京:22年7月23日~8月28日、キッザニア甲子園: 22年7月21日~8月28日)で、株式会社イノカによる「サンゴ未来研究所」、株式会社グリラスによる「未来のおやつ」のパビリオンをオープン。キッザニア東京の両パビリオンを取材しました。

イノカの「AI x 環境移送技術」

「人と自然が共生する世界をつくる」を目指すイノカは、日本で有数のサンゴ飼育技術を持つアクアリスト(水棲生物の飼育者)と、東京大学でAI研究を行なっていたエンジニアがタッグを組み、2019年に創業したベンチャー企業です。自然を愛し好奇心に基づいて飼育研究を行う人々の力と、IoT・AI技術を組み合わせることで、任意の生態系を水槽内に再現する「環境移送技術」の研究開発を推進しています。22年2月には、真冬に水槽内でのサンゴの人口産卵実験に世界で初めて成功。期間限定のパビリオンでは、サンゴ未来研究所の研究員となり、気候変動の影響でサンゴが消滅する危機にある現状と、サンゴや海の環境を守る大切さを学びます。そして、サンゴの生態系を再現した水槽を観察し、サンゴの未来について考えます。

環境負荷の低い次世代のタンパク源「食用コオロギ」のグリラス

次に「コオロギの力で、生活インフラに革新を」を目指すグリラスは、徳島大学の基礎研究をベースに、コオロギの可能性を社会に実装していくことを目的とし2019年に創業したベンチャー企業です。徳島県美馬市の2つの廃校をそれぞれ生産拠点・研究拠点として整備し、食用コオロギに関連する品種改良、生産、原料加工、商品開発、販売を一貫して行なっています。期間限定のパビリオンではサーキュラーフードセンターの開発者として仕事を行います。食品ロスの現状や私たちの食の環境負荷について学んだ後、次世代のタンパク源として注目される「コオロギ」のパウダーを利用し、オリジナルポップコーンを作ります。

サンゴのこと、知っている?

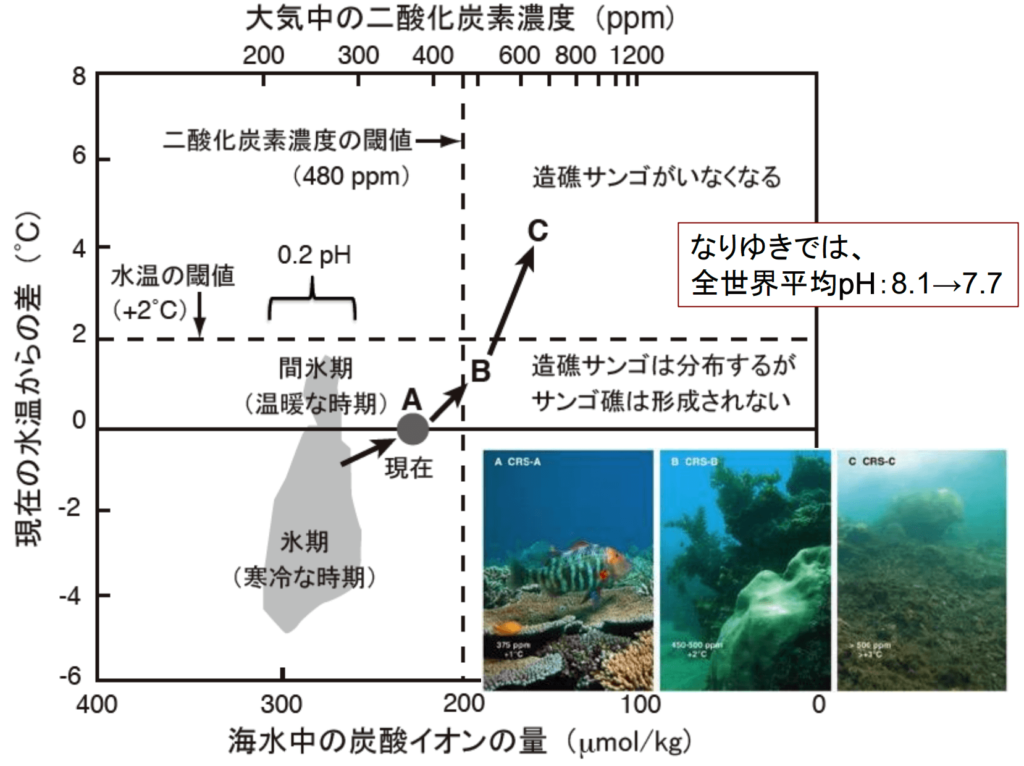

(出典: 世界におけるサンゴ礁生態系の動向、 今後の予測、適応策に向けた取組 山野博哉(国立環境研究所)

「サンゴは植物か? 動物か?」「サンゴはどうやって増えるのか? 」など、私たちはサンゴの生態について、どれほどのことを知っているでしょうか?サンゴは、人が快適な暮らしを送る上で大変重要な役割を果たします。造礁サンゴの群落によって作られた地形の一つであるサンゴ礁は、「海の熱帯林」と呼ばれます。多様で豊かな生態系であり、私たち人間が排出した二酸化炭素の約30%を吸収。そして、サンゴ礁は、豊かな漁場、津波・高潮等の被害を軽減する天然の防波堤でもあります。地球温暖化によってサンゴ礁が危機的な状況にあると認識している大人は多いですが、どれほど危機的な状況下にあるかを理解している方は少ないでしょう。

国連環境計画(UNEP)が20年に発表した報告書によると、地球温暖化に伴う海水温の上昇傾向が続けば、今世紀中に世界の海でサンゴ礁が消える可能性を指摘しました。サンゴ礁は、9万種を超える生き物を養っているともされ、世界多様性の象徴です。サンゴは、水温が18~30度くらいまで温かい海に生息していますが、水温が高くなりすぎると体内の褐虫藻を失い、栄養をとれなくなり弱っていきます。 日本周辺の海では、2024年にはサンゴ礁の白化現象が当たり前になる可能性があることを、同報告書は指摘。

白化現象とは、造礁サンゴに共生している褐虫藻が失われることで、サンゴの白い骨格が透けて見える現象のことです。白化した現象が続くと、サンゴは共生藻からの光合成生産物を受け取ることができず、壊滅してしまいます。この現象の主な原因は水温の上昇と考えられており、特に夏は海水温が上がりやすくサンゴが白化しやすくなります。白化が始まっても、2週間以内に海水温が下がると白化現象を抑えることができると言われています。日本の場合、海水温が下がる要因は台風です。台風によって海上で強風が吹き、海面での蒸発が盛んになります。この蒸発によって海面から熱が奪われます。そのため、海面水温が低下し海水温が下がり、サンゴの中の褐虫藻が復活します。人間にとって、台風は厄介な存在かもしれませんが、サンゴにとっては生命維持に必要な自然現象の一つなのかもしれません。

とうもろこしも牛肉も工業製品化した反動

私たちは現状の食料システムのことをどれほど理解しているでしょうか?私たちの食料システムは、グローバル化し、工業化されています。20世紀以降に急速な進展を遂げた安価な化学燃料の供給を前提として構築された農業工業化の波によって、安い人口肥料を潤沢に供給できるようになりました。機械化の対応によって、単位面積あたりの収量が拡大。そして、除草剤や殺虫剤などによって害虫は駆除され、品種改良によって薬に耐久性を持つ作物の大量生産が実現しました。この代表例がトウモロコシです。

トウモロコシの大量生産の実現は、畜産の工業化を促進しました。例えば、牛肉。牛は、草を食む動物で、雑食である豚や鶏と異なり、トウモロコシを食べるように設計されていません。牛は、4つの胃袋を持っていますが、消化しにくい牧草を何度も反すうし消化します。牧草は栄養価が低く、十分な量を得るためには広大な土地を必要とします。大量生産や価格競争力が必要な牛肉生産を工業化する上で、牧草は解決策になりません。そのため、栄養価の高い飼料の活用が始まりました。栄養価の高いトウモロコシを牛に与えることで引き起こされるさまざまな病気を予防するために抗生物質が開発されました。米国産の牛は、出荷に5~6年かかっていた生育プロセスが短縮され、生後14ヶ月から16ヶ月程度で出荷できるようになりました。安価な牛肉の大量生産が可能となり、私たちは手軽な価格でステーキやハンバーグを食することができるようになりました。

しかし、「機会」と「リスク」は表裏一体です。美味しい牛肉を安価で食することができる機会の裏には、リスクが存在します。それは、飼料であるトウモロコシの大量生産によって引き起こされる環境負荷の増大です。世界人口は増加し続けています。2022年11月15日に世界人口は80億人に達すると国連は予測。世界はより多くの食料を求めていますが、需要に対して供給が追いついていない状況です。また、トウモロコシは人間が直接食することができる食料です。牛肉は、飼育プロセスを考慮すると、カロリーベースのエネルギー転換効率の悪さが指摘されています。私たちの未来を考えた場合、牛肉の工業化は持続することが難しいと言えます。

人口の爆発的増加を考えると、食料生産プロセスの工業化を止めることはできません。そこでどのアイテムの工業化を行うのか、環境負荷やカロリーベースのエネルギー転換効率を考慮し、しっかりと選択する必要があります。昨今注目されているアイテムが、植物性ミートです。例えば大豆を使ったハンバーガーは改良が重ねられ、多くのスタートアップ企業がこの領域で量産への挑戦を行なっています。また、昆虫食も大きな注目を浴びています。例えば、コオロギの場合、体重1キログラムに対して必要となる餌は約2キログラムであり、良質なタンパク質を生産します。また、成体になるまでにかかる時間は、1~2ヶ月と短いです。栄養価が高くても、どうしても食べづらいと感じる人が大半でしょう。世の中での認知度が上がり、市場に出回る商品が増えることによって、社会全体で許容されると考えられます。

子どもと一緒にアクションを起こす

「サンゴ未来研究所」と「サーキュラーフードセンター」のパビリオンを通じて、子どもたちが体験することは、社会課題の自分ごと化です。子どもたちの視点で課題を理解した上で、まずは自分ができる小さな行動変容を考える。私たち大人も是非子どもたちと一緒に考えたいものです。身近なことで構いません。小さくても継続できる行動変容で良いと思います。

日本でも知名度が上がったSDGs。SDGsの正式名称は、「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」です。変革という言葉があります。変革とは、物事を根本から変えて新しくすることです。今の大量生産・大量消費・大量破棄システムは、持続可能なシステムか? また、システムの部分最適化によって、環境破壊や人権問題などの外部不経済が至る所で発生していることを認識しているのか?どのように変えれば良いか? SDGsは私たちに疑問を投げかけています。人類社会や地球を持続可能なカタチへ変えていくためには、ちょっと環境に良いこと、ちょっと社会に良いことは機能しません。私たちは、大量生産・大量消費・大量破棄システムを根本的に変えていく必要があります。但し、正義だけでは人は動きません。今地球で何が起きているのか、私たちはもっと知り、理解する必要があります。外部不経済は自分たちの生活に跳ね返ってくるシステムであることに気づく必要があります。

キッザニアのパビリオンは、私たちの未来について、親子に考えるきっかけを与えてくれます。子どもたちだけが学習するのではなく、親も一緒に学んでいくことが大切です。大量生産・大量消費・大量破棄システムは、私たちの小さな行動変容の集まりから始まります。サンゴについて知ると、海との接し方が変わるかもしれません。コオロギパウダーを実際に食べてみると、意外に癖がない味で驚くかもしれません。知ることの重要性を理解すれば、きっと世界は変わるはずです。