ライフサイクルアセスメント(LCA)|CFPやエコリーフとの関係性は?

ライフサイクルアセスメント(LCA)とは?

ライフサイクルアセスメント(以下LCA)とは、Life Cycle Assessmentの頭文字をとったもので、製品やサービスのために必要な原材料の調達から生産、流通、消費、そして廃棄・リサイクルというライフサイクル全体における環境負荷を定量的に評価する手法です。

LCAはISO(国際標準化機構)が環境マネジメント国際規格として規定したISO14000シリーズの中で、国際規格ISO14040〜14049により標準化されています。よって多くの企業がCSR報告書などで取り入れています。

気候変動や環境への意識が高まっているので、生産過程においてISOの基準を満たすことで、投資家や株主だけでなく消費者からの信頼をより得やすくなります。

LCAの実施手順

LCAの原則と枠組みを定めるISO14040をはじめとして、LCAの要素ごとにその内容が定められています。

- ISO14040(JIS Q14040):原則及び枠組み

- ISO14041(JIS Q14041):目的及び調査範囲の設定並びにインベントリ分析

- ISO14042(JIS Q14042):ライフサイクル影響評価

- ISO14043(JIS Q14043):ライフサイクル解釈

それぞれみていきます。

目的及び調査範囲の設定

LCAを実施する上で、最初に行うのが「目的と調査範囲の設定」になります。ここで最初に決めた目的に合わせて、この後行う具体的な調査方法の内容が変わってくるため注意が必要です。

- 調査をする理由(目的)を明らかにする

- 対象製品・サービスは何か

- 環境問題として何を評価するのか(地球温暖化、大気汚染、エネルギー枯渇等)

- 評価結果を誰に伝え、どのように利用するのか

などを明確にしていきます。

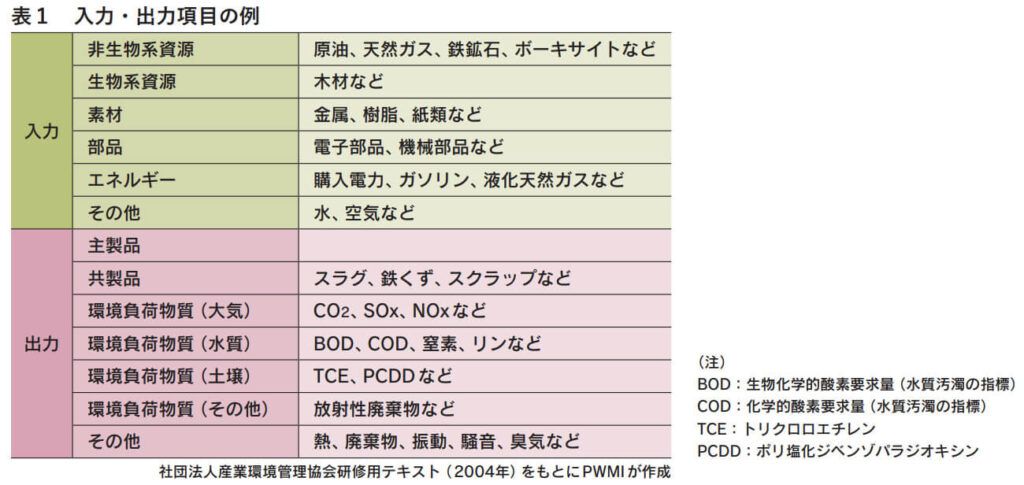

インベントリ(収集したデータ)分析

次に行うのが「インベントリ分析」です。先ほどの「目的及び調査範囲の設定」で設定した調査範囲の各段階におけるインプットデータ・アウトプットデータ、つまり材料使用量、エネルギー消費量、環境負荷物質排出量、廃棄物量などに関する入力項目と出力項目のデータを収集・計算し、インベントリ表を作成します。

インベントリ分析により、「システムのどの段階で、どのようなものがどのくらい消費され、どの程度の環境負荷物質が排出されたのか」を定量的に把握することが可能になります。

ライフサイクル影響評価

ライフサイクル影響評価は、先ほどの「インベントリ分析」をもとに、製品の「目に見える部分」と「目に見えない部分」それぞれが地球温暖化や大気汚染、海洋汚染など、どのような影響を与えているのかを評価します。

これらの評価内容の詳細度や評価手法の選択は、LCAの目的と調査範囲によって異なります。また影響評価の方法として複数の評価方法があり、インベントリデータを特定の影響と正確に関連づける方法がまだ確立されていません。

よって、報告書などに記載する際はそのことを明記し、可能な限り透明性を保つようにしなければなりません。

解釈

解釈では、影響評価の結果を調査目的と照らし合わせて結論を導き出します。この結論をもとに、どのような改善策を講じるべきか、具体的な方法を考えていきます。

LCAの流れが一通り理解できたところで、同じようにライフサイクルの環境への影響を評価するCFPとの違いを確認しましょう。

CFPとは

CFPとは、Carbon Footprint of Products(カーボンフットプリント)の頭文字をとったもので、直訳すると「炭素の足跡」という意味になります。

LCAの手法を基に、ライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量をCO2に換算して、商品やサービスに分かりやすく表示する仕組みです。LCAは環境への影響全てを対象としている一方、CFPは温室効果ガスに限定している点が異なります。

CFPを活用し、商品ごとのCO2総排出量を「見える化」することで、消費者により環境に優しい選択肢を提供できるようになります。

エコリーフ環境ラベルプログラム

エコリーフ環境ラベルプログラムとは、一般社団法人サステナブル経営推進機構によるLCAの手法を用いた認証制度のことです。

認証されると企業は宣言を行うことができますが、複数の環境側面を対象としたタイプIII環境宣言 (EPD) を行うエコリーフと、地球温暖化負荷のみを対象としたCFPの2種類があり、選択することができます。

違いは以下の通りです。

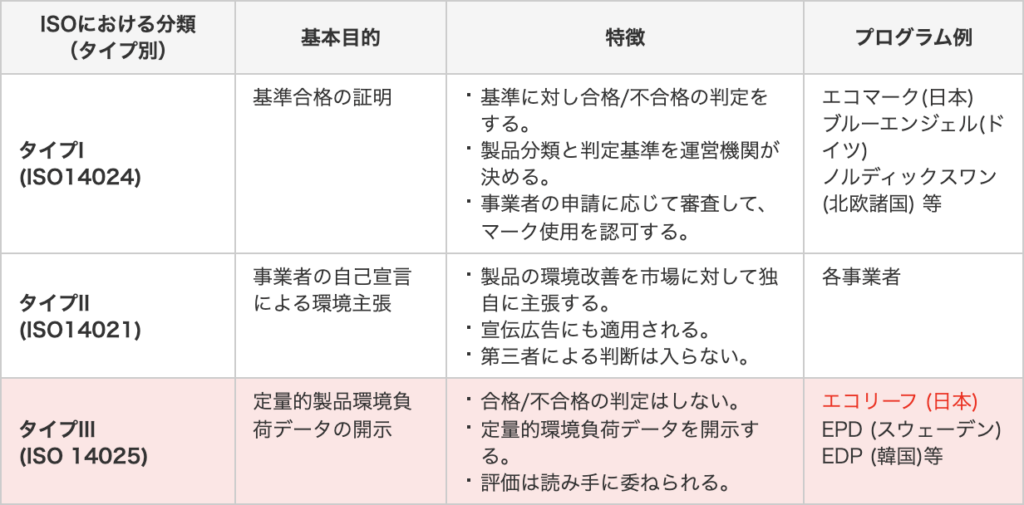

また、エコリーフのタイプIII環境宣言 (EPD) についてですが、環境ラベルはISO(国際化標準機構)が規定しているタイプ「I」「II」「III」の3種類に分類されます。

最後に

いかがでしたでしょうか?

最後にご紹介したエコリーフ環境ラベルプログラムは、認証を得ることでISOの条件を満たしていることになるので、株主や投資家からの信頼に繋がるだけでなく、消費者にも分かりやすいためブランド価値の向上にも繋がると思います。

現在宣言されている総件数は2022年1月現在430件です。

サステナビリティ、環境へのインパクトが注目されているので、認証を取得する企業は今後ますます増えるのではないでしょうか。

参照:

SuMPO環境ラベルプログラム

LCAを考える「ライフサイクルアセスメント」考え方と分析事例

環境展望台:ライフサイクルアセスメント(LCA)

エコリーフ環境ラベルとは