多様性は企業成長の鍵!組織内のダイバーシティの重要性を解説

企業の成長の秘訣は、時代背景などのほかにもいくつかの要因があります。特にお互いを認め合い、協力し合う関係性を築き上げるという心意気も、企業および組織のステップアップにつながります。

本記事では、組織の多様性にまつわる内容とポイントについて解説していきましょう。

ダイバーシティとは

ダイバーシティ(Diversity)とは、和訳すると「多様性」を意味します。さまざまな価値観を持った人たちが、人種・国籍・性別・年齢・宗教などに関係なく同じ組織や集団の中で共存する状況を指します。また、ダイバーシティはビジネスシーンにおいてよく使われるワードです。この場合、幅広い層における人材の採用と育成、働きやすい環境の提供を指します。

ダイバーシティは、表層的ダイバーシティと深層的ダイバーシティの2つに分類されます。

表層的ダイバーシティ

表層的ダイバーシティは、自分の意志では変えることが難しい、生まれつきの属性や変更が困難な特性を指します。これには、人種、年齢、性別、ジェンダー、性的指向、障がい、民族的な伝統、心理的・肉体的な能力などが含まれます。

深層的ダイバーシティ

一方、深層的ダイバーシティは、内面的な違いに焦点を当てたものです。これらの違いは、価値観や信念、宗教、思想、コミュニケーションスタイル、働き方、趣味、職歴やスキルなどに表れます。これらの深層的な違いは、表層的ダイバーシティ以上に個々の特性に大きな影響を与え、時には問題を複雑にする要因ともなり得ます。

特に日本では、民族的な多様性が少なく、多くの人々が特定の宗教を信仰していないという特徴があります。そのため、ダイバーシティについて語られる際には、労働人口の減少を補うための女性の活躍推進や障がい者雇用、育児や介護と仕事の両立支援などの文脈で議論されることが多いです。

インクルージョンとは

インクルージョン(inclusion)とは、日本語で直訳すると「包括・含有・一体性」であり、ビジネスシーンでは組織内にいるメンバーが個性や考え方、価値観を認め合い、一体感を意識して働くことを指します。しかもインクルージョンは、年齢・性別・国籍などに関係なく、活躍の場を平等に与えるという要素が含まれています。

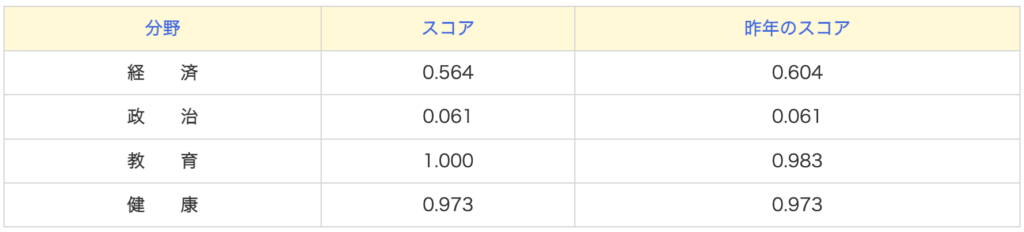

2022年7月に世界経済フォーラムが「ジェンダー・ギャップ指数2022」を発表しました。日本の順位は146カ国中116位(前年度は156カ国中120位)であり、ほぼ横ばいの状況です。以下のグラフでもわかるとおり、政治参画の項目においては、女性議員が少ないということもあり低い数値となりました。日本でも女性の働き方は多様化していますが、衆議院の女性議員数の割合が10%未満という低い数値であり、女性が政治に参加しにくい状況が続いていることがわかります。

LGBTQについて

LGBTQとは、性的マイノリティを表すワードの一つです。アルファベットの文字は、各ワードの頭文字からとっています。詳細は次のとおりです。

- L:レズビアン(Lesbian:女性の同性愛者)

- G:ゲイ(Gay:男性の同性愛者)

- B:バイセクシュアル(Bisexual:両性愛者)

- T:トランスジェンダー(Transgender:心の性と身体の性との不一致)

- Q:クエスチョニング(性的指向や性自認が明確でない)

これまで日本では、LGBTQ対象者は学校でも勤務先でも「○○であるべき」などのしがらみによって肩身の狭い思いを強いられていましたが、最近は多様性を認める動きが活発になってきました。例えば、履歴書などの書類の性別欄に関しては、男か女かのいずれかを選ぶというケースがなくなりつつあります。

なぜ多様性が求められているのか

多様性が求められる背景には、大きく分けて以下の2つの理由があります。

労働人口の減少によるマンパワーの確保

日本では少子高齢化が進行しており、これに伴い労働人口の減少が深刻な問題となっています。この状況に対応するため、女性や高齢者、外国人、障がい者(チャレンジド)など、これまで労働市場で十分に活用されてこなかった多様な人材が新たな働き手として注目されています。企業はこれらの多様な人材を積極的に雇用することで、人手不足を補い、必要なマンパワーを確保していくことが求められています。

企業間の競争激化による多様な能力の確保

現代社会では企業間の競争が激化し、消費者ニーズの変化もますます早くなっています。このような環境下では、同質的な能力だけでは対応が難しくなり、多様な視点やスキルを持つ人材の存在が企業の競争力を高める要因となります。多様な人材を採用することで、多様な能力やアイデアを得やすくなり、革新や問題解決に役立つ柔軟な対応が可能となります。そのため、企業は積極的に多様な人材を受け入れ、変化する時代に適応した能力を確保することが求められているのです。

このように、労働力の確保と競争力の向上の両面から、多様性の推進は現代社会において非常に重要なテーマとなっています。

多様性が組織にもたらす効果とその重要性

人材や働き方の多様化は、組織にさまざまなメリットをもたらします。ここでは、3つの主な効果と、組織に与えるさらなる影響について説明します。

イノベーションの創出と事業展開の加速

多様な人材が集まることで、異なる視点や経験が組み合わさり、新しい発想や革新的なアイデアが生まれやすくなります。多様な背景を持つ個々の考え方や感じ方が交わることで、従来の「暗黙の了解」や「阿吽の呼吸」だけに頼らず、職場のルールや業務手順が明確化され、組織全体の仕事の進め方が洗練されていきます。これにより、新しい人材を迎え入れやすくなり、スムーズに業務に取り組める環境が整います。結果として、組織の成長スピードが速まり、事業展開の加速につながります。

また、異なるバックグラウンドを持つ人材が増えることで、仕事の進め方や業務フローを可視化し、手順を明確にする必要性が高まります。これにより、組織の運営が効率化され、柔軟に対応できる体制が整います。新たな成長のチャンスを捉え、世界中での事業展開を促進することが可能になるでしょう。

新たな成長機会の創出

従来の日本企業では、決められたことを決められた通りにこなすことが求められてきました。しかし、多様な人材が集まることで、「このやり方は最適なのか?」「もっと効果的な方法はないのか?」といった新たな視点や疑問が生まれ、組織の内部から業務改善や新しいビジネスチャンスが見出されることがあります。こうした多様な意見を取り入れることで、今まで見落としていた課題や改善の余地が明確になり、組織全体の思考力や問題解決力が向上します。

例えば、女性社員の採用が増えたことで女性向けの新商品開発が進んだり、外国人社員の視点を取り入れることで海外市場に適した商品が生まれるなど、具体的な成果に結びつくこともあります。しかし、これらは多様性のメリットの一部に過ぎません。最も重要なのは、多様な視点がもたらす組織全体の思考力の向上であり、それが新たな成長の原動力となるのです。

少数者への配慮がもたらす柔軟な組織づくり

多様な人材が共に働く職場では、女性や障がいのある方、外国人など、さまざまな背景を持つ人々に対する配慮が必要です。こうした配慮を行うことは、国内外のさまざまな人々と協働する際に大きな強みとなります。少数者の意見や状況に敏感で柔軟な対応ができる組織は、グローバルな展開や労働力不足といった状況にも適応しやすくなります。

このように、少数者をうまく活用し、組織全体がしなやかで素早く動ける体制を構築することで、変化する市場環境や多様なニーズに対しても柔軟に対応できる組織となります。これこそが、多様性がもたらす最大の美点です。

多様性の推進による組織の成長と持続可能性

多様性を取り入れることで、組織はしなやかでスピーディーな対応力を持つことができ、持続可能な成長を遂げることができます。さらに、ISO26000などの国際的なガイダンスに基づき、社会的責任を果たしながら組織を運営することで、社会に貢献しつつ、強い組織を築くことができます。

こうした多様性の推進によって、組織は新たな成長機会を見出し、グローバルな展開においても競争力を高めることができるのです。

企業がダイバーシティ推進を重視する理由

近年、企業においてダイバーシティ推進がますます重要視されるようになった背景には、時代の変化や社会的なニーズが大きく影響しています。その理由は、主に以下の3つにまとめられます。

労働人口の減少と多様な人材確保の必要性

日本では少子高齢化が進み、労働人口が減少する一方で、労働力の需要は依然として高い状況です。特に中小企業では人手不足が深刻な課題となっており、従来のように男性正社員を中心とした働き方だけでは、十分な労働力を確保することが難しくなっています。労働力を安定的に確保するためには、育児や介護と仕事を両立したいと考える人々や、外国人労働者、障がい者といった多様なバックグラウンドを持つ人材を積極的に受け入れ、彼らが活躍できる環境を整えることが求められています。

また、2030年には日本人以外の外国人労働者が63万人不足すると予測されており、グローバルな人材確保が今後さらに重要になります。これまでの価値観にとらわれず、柔軟な働き方を提供することが、優秀な人材の確保と持続可能な経営のために不可欠です。

ビジネス環境の急速な変化とイノベーションの必要性

ビジネス環境の変化が加速する中、企業は従来の固定観念や慣習にとらわれていては、競争に打ち勝つことができません。現代は「VUCA時代」と呼ばれ、変動性、不確実性、複雑性、曖昧性が増す状況下で、未来を予測することがますます困難になっています。このような環境では、既存の専門家集団だけではなく、多様なバックグラウンドや価値観を持つ人材を取り入れ、柔軟に対応できる組織体制が求められます。

企業は各現場で状況に応じて自発的に意思決定を行い、創造的な解決策を模索できる人材を必要としています。これにより、多様な視点からの意見やアイデアが集まり、イノベーションの創出につながります。また、失敗を許容し、柔軟な思考で新しい挑戦を続けることが、企業の成長には欠かせません。

顧客ニーズと働き方の多様化への対応

消費者の生活スタイルや価値観が多様化し、それに伴って商品やサービスに求められる要素も変わってきました。少品種大量生産から多品種少量生産へと移行したことで、企業は幅広い顧客層のニーズに応えるため、さまざまな感性や経験を持つ人材を必要としています。多様な視点を持つ人材を組織に取り込むことで、企業は多様な顧客ニーズを的確に把握し、迅速に対応できる体制を築くことができます。

さらに、近年ではリモートワークやフレックスタイムなど、柔軟な働き方の需要が高まっており、企業はこれに対応した労働環境を整えることが求められています。仕事と生活のバランスを重視する若年層や、育児や介護をしながら働く人々のニーズに応えることで、優秀な人材の確保と定着が期待されます。

かつては正解が存在し、指示に従って動く専門家集団が求められていた時代から、今や正解がなく、未来の予測も困難な時代へと移行しています。このような状況では、多様な人材を受け入れ、その力を活用することが企業の持続的な成長に欠かせません。市場の変化や顧客ニーズ、働き方の多様化に対応するために、企業はダイバーシティを推進し、多様な価値観や能力を最大限に引き出すことが重要です。

このように、ダイバーシティ推進は、労働力の確保、変化するビジネス環境への適応、そして多様化する社会に対応するための経営戦略として、現代の企業において不可欠な要素となっています。

ダイバーシティおよびインクルージョンに対して取り組んでいる企業事例紹介

近年、ダイバーシティおよびインクルージョンに取り組んでいる企業がクローズアップされています。ここでは企業事例について紹介しましょう。

日本IBM

日本IBMでは、従業員の多様性を尊重する環境の実現が、顧客の成功に導くための重要な経営戦略の一つと認識しています。女性とLGBTQ+当事者などの活躍支援などにおいてダイバーシティおよびインクルージョンに注力しています。

三井住友海上火災保険株式会社

三井住友海上火災保険株式会社では、「多様な社員全員が成長し、活躍する会社」を実現するために、従業員がダイバーシティとインクルージョンへの理解を深める取り組みを行っています。加えて、多様性を尊重する社風を定着させるための取り組みにも注力し、従業員が成長し活躍できるよう環境整備と意識改革に積極的です。

最後に

近年の日本では、ジェンダー・年齢・国籍などに関係なく活躍できる組織が増えつつあります。多様な人材が活躍できる環境を整え提供することで、今まで見えなかった部分が発見でき、新たな組織の創出のヒントにもなります。このような流れによって、ニーズに合った人材を確保しやすくなり、組織のイノベーションにもつながることでしょう。