目次

ToggleIPCCとは何か

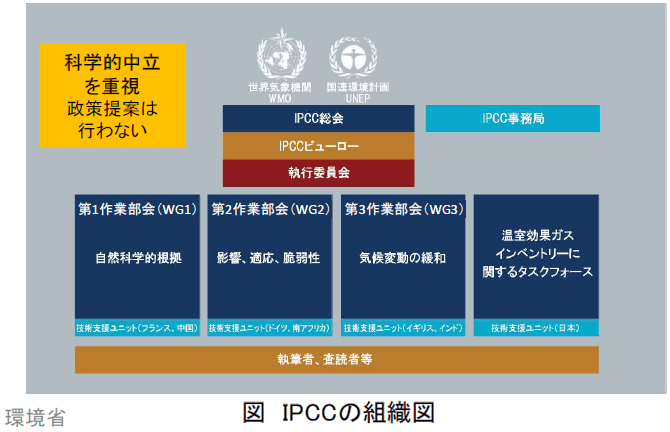

IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change、政府間気候変動パネル)は、気候変動に関する科学的知見を評価し、政策決定者に提供する国際機関です。1988年に国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)の共同設立によって創設された政府間組織で、2021年8月現在において195の国と地域が参加しています。

IPCC自体が各国への政策提言等を行うことはありませんが、国際的な地球温暖化問題への対応策を科学的に裏付ける組織として、間接的に大きな影響力を持っています。2007年には、アル・ゴアとともにノーベル平和賞を受賞しています。

IPCCの活動目的と役割

IPCCの活動目的は、気候変動に関する最新の科学的知見を中立性に基づき評価した各種報告書(評価報告書、特別報告書、方法論報告書、技術報告書)を作成・公表することを通じて、各国政府が気候変動対策を立案するための信頼性のある情報を提供することです。また、気候変動に関する国際的な協力を促進し、共通の理解を深めることにも貢献しています。

IPCCには、3つの作業部会と1つのタスクフォースが設置されています。各作業部会とタスクフォースの任務は以下の通りです。5年から8年おきに発行される「評価報告書」(Assessment Report)は地球温暖化に関する世界中の数千人の専門家の科学的知見を集約した報告書であり、国際政治および各国の政策に強い影響を与えています。

WG1: 気候システム及び気候変動の自然科学的根拠についての評価

WG2: 気候変動に対する社会経済及び自然システムの脆弱性、気候変動がもたらす好影響・悪影響、並びに気候変動への適応のオプションについての評価

WG3: 温室効果ガスの排出削減など気候変動の緩和のオプションについての評価

TFI: 温室効果ガスの国別排出目録作成手法の策定、普及および改定

最新報告書の概要

IPCCの最新報告書は、2023年3月20日に発表された第6次統合報告書です。この統合報告書は、上記の3つの作業部会(WGI、WGII、WGIII)の報告書、および関連する特別報告書(1.5℃特別報告書、海洋雪氷圏特別報告書、土地関係特別報告書)に基づいて作成されました。

IPCC 第6次統合報告書で纏められた主なポイントを説明します。

- 地球の平均気温上昇

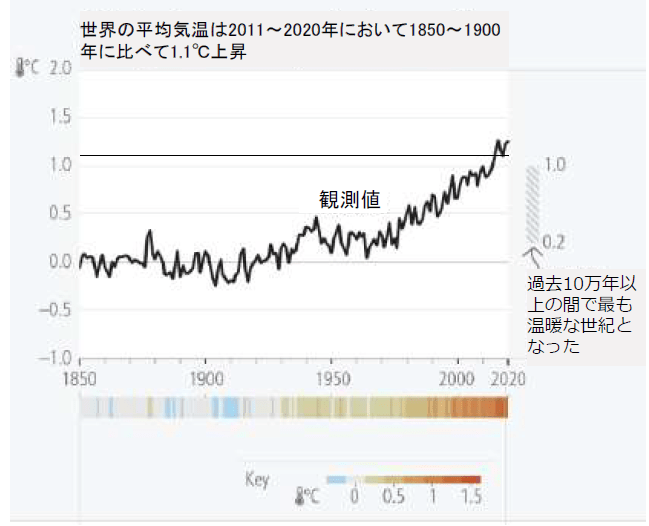

産業革命前からの地球の平均気温は既に約1.1℃上昇しており、この上昇は人間活動による温室効果ガス(GHG)の排出が主な原因と特定されました。

- 気候変動の影響

気候変動により、熱波、豪雨、干ばつなどの極端な気象現象の頻度と強度が増加し、大気圏、海洋、雪氷圏、生物圏に広範かつ急速な変化が生じています。

- 気温上昇の抑制

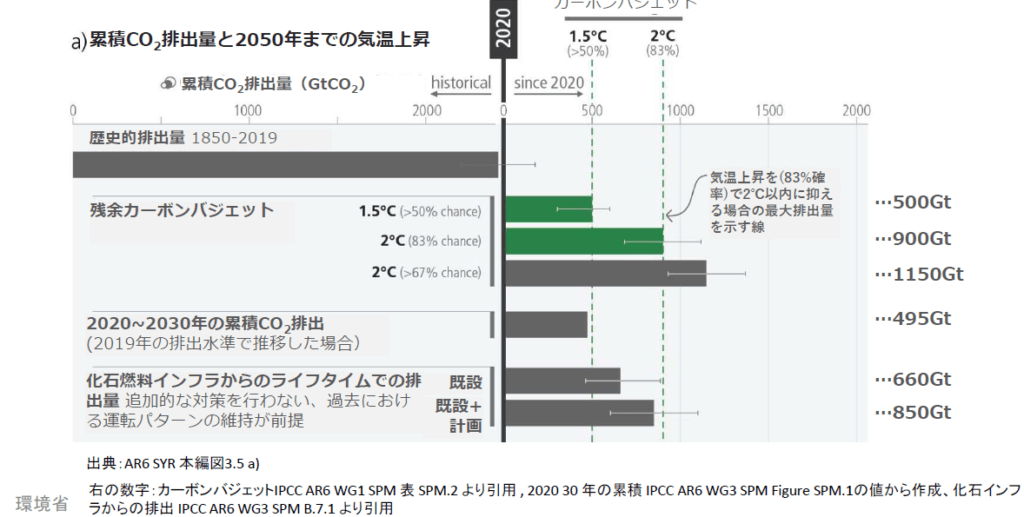

気温上昇を一定の水準に留めるには、二酸化炭素(CO2)などのGHG排出実質ゼロの達成が必要です。1.5℃もしくは2℃までに世界全体で排出できる累積CO2排出量は、それぞれ500Gtおよび1,150Gtしかありません。

- 緩和・適応の進展

第5次統合報告以降、緩和・適応のための対策や政策には幅広い進展が見られますが、1.5℃もしくは2℃実現のために要求される水準との間には 大きなギャップがあります。

- 大規模展開が可能な対策

大規模展開が可能な緩和・適応オプションは存在しますが、すべての部門およびシステムに急速かつ広範囲に適用するには、ガバナンス、政策、資金、国際協力などが必要です。

参照:環境省

地球温暖化の現状

「自然科学の物理的基礎」報告書では、気温の上昇が極端な気象現象の頻度と強度の増加につながっていることが示されてました。例えば、熱波、豪雨、干ばつなどの異常気象が各地で発生し、その影響で人々の生活や生態系が深刻な打撃を受けています。また、「影響、適応、および脆弱性」報告書では、気候変動が自然環境と人間社会に与える影響が詳述されており、適応策と脆弱性の改善が急務であることが強調されています。特に、低緯度地域や島嶼国など、脆弱な地域が最も大きな影響を受けやすいとされています。

気温の上昇傾向

地球の平均気温は産業革命以前と比較して、既に約1.1℃上昇しています。このままGHG排出が続けば、21世紀末までにさらに2.5°Cから4.5°C上昇する可能性があります。この気温上昇の主な原因は、化石燃料の燃焼や森林破壊による二酸化炭素(CO2)やメタン(CH4)の排出です。

影響を受けている地域とその具体例

- 北極地域

温暖化による北極の変化は深刻です。海氷は急速に融解し、1979年以降約40%減少しました 。北極地域の気温は地球平均の約2倍の速度で上昇し、永久凍土の融解によりメタンガスが放出されています。これにより、海面上昇が進み、生態系や先住民の生活に広範な影響を及ぼしています。ホッキョクグマなどの生物の生息地も脅かされ、新たな航路や資源開発による環境リスクも増大しています。

- 太平洋の島嶼国

ツバルやモルディブなどの低地の島嶼国(とうしょこく)では、海面上昇により、これらの国々は洪水や高潮の頻度が増加し、土地の喪失が進んでいます。さらに、サンゴ礁の白化や海洋酸性化が漁業に悪影響を及ぼし、食糧安全保障が脅かされています。気候変動による異常気象も増加し、干ばつや強力な台風が島民の生活を困難にしています。これにより、経済的損失が増大し、住民の移住が必要になる可能性があります。

- 乾燥地域

アフリカのサヘル地域では、干ばつが頻発し、農業生産に重大な影響を及ぼしています。例えば、ニジェールでは食糧不足と水資源の枯渇が深刻化しています。国連の報告によると、2023年には約420万人が食糧不安に直面しており、そのうち約100万人が深刻な飢餓状態にあるとされています。また、国の農業生産は主に雨水に依存しているため、降雨量の減少や不規則な降雨パターンが収穫に大きな影響を及ぼしています。

- サンゴ礁

海水温の上昇でサンゴが白化し、回復が困難な状況に陥ります。さらに、CO2の増加により海洋が酸性化し、サンゴの骨格形成が妨げられ、成長が遅れます。これにより、サンゴ礁を生息地とする多様な海洋生物に悪影響が及び、漁業や観光業にも打撃を与えています。

- 淡水資源

気温上昇により、蒸発が増加し、河川や湖の水位が低下しています。また、氷河の融解により、一時的な水量増加の後、長期的には水供給が減少します。また、降雨パターンの変化により、干ばつや豪雨が頻発し、水資源の管理が難しくなります。これにより、農業や飲料水供給に影響が出て、食糧生産や人々の生活が脅かされています。

未来の予測とシナリオ

温暖化が進行した場合のシナリオ

温暖化が進行することにより、以下のような影響が予測されています。

- 気温のさらなる上昇

高排出シナリオでは、今世紀末までに地球の平均気温が最大4°C以上上昇する可能性が示されています。一方で、GHG排出削減対策が効果的に行われた場合でも、少なくとも1.5°Cから2°Cの上昇は避けられないと予測されています。

- 海面上昇

海面が上昇し、沿岸地域が浸水や侵食のリスクに晒されます。例えば、バングラデシュでは数百万の人々が洪水リスクに直面する可能性があると指摘されています。

- 生態系への影響

多くの動植物が生息地を失い、絶滅のリスクが高まります。例えば、オーストラリアのグレートバリアリーフでは、サンゴ礁の白化が進行することで、海洋生態系が危機に瀕してきています。

- 農業生産の現象

気温上昇により、作物の生育期間が短縮され、収穫量が減少することがあります。高温は特に穀物(小麦、トウモロコシ、米など)の成長に悪影響を与え、質の低下を招きます。また、異常気象の頻発により、干ばつや豪雨が増加し、農作物の収穫が不安定になります。さらに、害虫や病気の蔓延も進み、農作物の健康が脅かされています。これらの影響により、食糧安全保障が危機にさらされ、農業生産に依存する地域の経済に深刻な影響を与えます。

- 健康リスクの増大

熱中症や感染症の広がりが増加し、食糧や水の安定性が脅かされます。また、極端な気象現象による災害や空気品質の悪化も健康リスクを増大させます。特に南ヨーロッパなどでは、夏季の高温による健康リスクが著しく増大しています。

温暖化を抑えるための対策とその効果

温暖化を抑えるためには、以下の対策が効果的とIPCC報告書で言及されています。

1. 再生可能エネルギーの利用

- 太陽光発電

太陽光パネルを用いて電力を生成する方法です。これにより、化石燃料の燃焼によるCO2排出量を大幅に減らすことができます。例えば、家庭や企業での太陽光発電の普及が進むことで、電力消費によるCO2排出量を削減できます 。一方で太陽発電の課題には、天候依存性と夜間の発電不可能性、高い初期投資コスト、電力格差、大規模な土地利用、景観、リサイクル・廃棄物処理の問題などが挙げられます。

- 風力発電

風力タービンを利用して風の力を電力に変換する方法です。風力発電はCO2排出ゼロのエネルギー源であり、特に風の強い地域では大きな効果を発揮します。デンマークでは、風力発電が全電力供給の50%以上を占めています。日本の場合、洋上風力発電の潜在能力が高く、海域が適していると言われています。一方で洋上風力発電を普及させるためには、海洋生態系や漁業との調和や地域社会の受容性が課題です。

- 水力発電

ダムなどを利用して水の力で電力を生成する方法です。水力発電は安定した電力供給を可能にし、大規模なCO2排出量削減が期待できます 。一方で水力発電の課題には、生態系への影響、地域の水資源への影響、大規模な土地利用、堰やダムの建設に伴う地盤沈下や地震リスク、渇水時の発電量減少が挙げられます。

2. エネルギー効率の向上

- 省エネ家電の使用

LED照明は従来の白熱電球よりも消費電力が少なく、長寿命でメンテナンスコストも低いため、照明費用が削減されます。また、エアコンや冷蔵庫などの家電も効率的な冷却・暖房システムで省エネ効果を発揮し、環境にも配慮した選択肢となります。

- 建物の断熱

建物の断熱は、外気からの熱の侵入や室内からの熱の逃げを抑制し、冷暖房の効率を向上させます。断熱材や二重窓の使用により、室内の温度を一定に保ち、冷暖房費用を削減します。これによりエネルギー消費が抑制され、地球温暖化の原因となるGHG排出も削減されます。

3. 炭素吸収源の増加

- 植林活動

植林は大気中のCO2を吸収し、酸素を放出することで、炭素吸収源として機能します。樹木は光合成によりCO2を取り込み、成長する過程で炭素を蓄積します。植林はCO2排出削減や気候変動の緩和に貢献し、生態系の保護や多様性の増加にもつながります。また、植林によって生み出される森林は、地球全体の炭素循環において重要な役割を果たします。

- 森林保護

森林保護は、成長した樹木が大気中の二酸化炭素を吸収し、酸素を放出することで炭素吸収源として機能します。森林の伐採や破壊を防ぐことで、CO2の排出を抑制し、森林内の炭素蓄積を維持します。また、健全な森林は豊かな生態系を保持し、様々な生物多様性を維持することで、生態系のバランスを保ちます。例えば違法伐採を防ぐことは重要な森林保護策の1つです

4. 持続可能な交通手段

- 電気自動車(EV)の普及

電気自動車(EV)の普及は、二酸化炭素(CO2)排出の主要源である自動車の排出量を削減します。EVは電気をエネルギー源として使用し、内燃機関車と比較して運転中にほとんど排出しません。さらに、再生可能エネルギーを使って充電する場合、CO2の排出はさらに低減されます。EVの普及は、交通セクターの温室効果ガス排出削減に重要な役割を果たし、気候変動への対策に貢献します。ただし、バッテリー生産や充電インフラの整備など、製造段階やインフラ整備においても持続可能性が求められます。

- 公共交通機関の利用

公共交通機関の積極的利用は、個人の自動車利用を減らし、それに伴う温室効果ガスの排出を削減します。一台のバスや列車が多くの人を運ぶことで、一人当たりの排出量が減少し、交通の効率が向上します。また、公共交通機関の利用は道路渋滞の緩和にもつながり、待ち時間やストレスを軽減します。さらに、都市部での公共交通の利用は歩行や自転車利用を促進し、活気ある都市空間の創出にも寄与します。公共交通機関の利用は個人や社会全体のCO2の排出を削減し、持続可能な都市の実現に向けた重要な手段です。

5. 持続可能な農業と食生活

- 有機農業

有機農業は化学肥料や農薬の使用を最小限に抑え、土壌の健康を促進します。健康な土壌はCO2を吸収し、貯蔵する役割を果たし、温暖化を抑制します。また、有機農業は農業生産においてエネルギー消費を削減し、化石燃料の使用量を減らします。さらに、植物の生育においてCO2の吸収を促進するため、植物の成長による炭素の取り込みも増加します。

- 食肉消費の削減

牛や豚などの家畜の飼育に関連する温室効果ガスの排出を削減します。畜産業は、メタンガスの排出源であり、CO2や窒素酸化物よりも温室効果ガスの影響が大きいです。植物ベースの食事への移行は、生産から消費までの間に排出されるGHG排出量を減らし、水や土地の使用量も削減します。また、植物ベースの食事は健康にも良い影響を与え、持続可能な食糧システムの構築に貢献します。

IPCC報告書から学ぶこと

IPCC報告書から、緩和策と適応策の同時推進、公平性と持続可能な発展の確保、そして国際協力の重要性を学ぶことで、私たちは気候変動に対する効果的な対応策を実行できるようになります。

GHG排出削減や適応策は、実施が遅れるほど影響が深刻化し、対応が難しくなります。IPCC報告書は、気候変動の影響が最も大きい貧困層や脆弱なコミュニティに特に配慮することの重要性を強調しています。気候変動対策は公平であり、持続可能な発展を促進するものでなければなりません。気候変動は地球規模の問題であり、国際的な協力が不可欠です。各国が協力して対策を講じることで、はじめて効果的な気候変動対策が実現されます。

個人や社会が取るべき行動

気候変動対策は、個人や社会がさまざまな行動をとることで実現されます。まず、省エネルギー家電の利用や再生可能エネルギーの普及により、エネルギー効率を向上させます。また、公共交通機関や自転車の利用を増やし、個人の自動車利用を減らすことで交通手段を見直します。さらに、植林や森林保護によりCO2吸収源を増やし、GHG排出量の削減を図ります。工場や農業における温室効果ガスの削減、資源の有効活用や廃棄物の削減を通じたリサイクルなども重要です。

さらに、植物ベースの食事を増やすことで畜産業による温室効果ガスの排出を削減し、持続可能な食糧システムを構築します。最後に、温暖化の問題についての意識向上や教育を行い、個人や社会の行動変容を促進します。これらの取り組みを継続的に行うことで、地球温暖化の緩和と持続可能な未来の実現に向けて貢献します。

また、環境教育と啓発活動は、気候変動対策において重要な役割を果たします。これらの取り組みにより、人々は気候変動の原因や影響を理解し、持続可能な行動を促進することができます。環境教育は若い世代に環境への関心を育み、持続可能な生活を実践する力を養います。一方、啓発活動は広く社会に向けて情報を提供し、行動変容を促進します。これらの取り組みは、個人や社会全体が気候変動に対処するための知識や意識を高めることで、より効果的な対策を実現するのに役立ちます。

参照:

IPCC

World Resources Institute

UNEP:UN Environment Programme

Wikipedia:気候変動に関する政府間パネル